海信小学暑期实践团到青岛海洋所参观学习

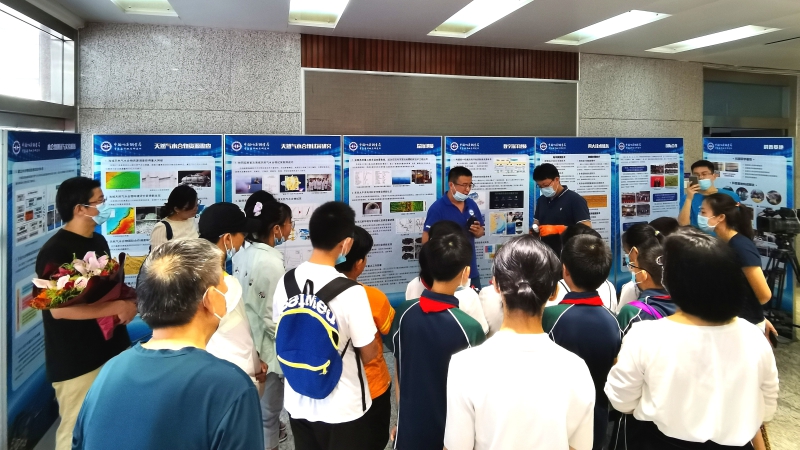

2020年8月7日,海信小学暑期实践团师生一行12人赴自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所参观学习。青岛海洋所热情接待了参观师生,并对参观路线、学习内容进行了精心安排。

首先,青岛海洋所科技人员对海洋地质科学进行了总体介绍,详细讲解了海洋地质调查研究工作的主要内容、人员装备、技术方法,以及在支撑国家海洋矿产资源开发、海洋环境保护和海岸带生态文明建设发挥的作用。重点对青岛海洋所的两个特色研究领域,即滨海湿地生态地质和天然气水合物地质,做了专题讲解。

自然资源部北方滨海盐沼湿地野外观测研究站丁喜桂博士向师生们展示了水生植物标本,结合精美图片讲解了芦苇、翅碱蓬、柽柳等北方湿地常见的植物及其生长特点。同时介绍了湿地的基本类型,在辽宁盘锦、山东东营、江苏盐城等典型滨海湿地开展的工作情况,以及湿地保护和修复成果等内容。

自然资源部天然气水合物重点实验室孟庆国博士为参观师生展示了人工制备的天然气水合物样品,讲解了可燃冰的物质组成、性质、分布、实验测试、资源勘查以及试采技术方法等基本知识,利用球棍模型展示了可燃冰晶体的微观结构。随后进行了可燃冰点燃实验,让同学们更加直观地认识到可燃冰是由水和天然气在低温高压条件下形成的冰状物质。

最后,自然资源部北方滨海盐沼湿地野外观测研究站首席科学家叶思源研究员以《湿地:地球之肾 生命之舟》为题,做专题科普讲座。叶思源详细讲解了湿地的概念、湿地的特征、湿地的功能、湿地面临的生态环境问题,以及科学家、政府、社会各界在湿地开发与利用,保护与修复方面所做的工作等内容。讲座结束后,叶思源研究员与现场师生交流互动,对师生提出的湿地修复成本,修复周期等问题进行了一一解答,对实践团开展芦苇种植和湿地野外考察给出了具体的建议。她鼓励小学生关注环境问题,爱护环境,用实际行动保护生态环境。

此次参观学习,使海信小学的学生对我国的天然气水合物探测研究及湿地生态环境保护修复现状有了一定的了解,拓展了学生们的视野,激发了学生们探索海洋的兴趣,增强了保护生态环境的意识。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号