东海外陆架-冲绳海槽表层沉积物生物标志物研究取得新进展

近日,自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所对东海外陆架-陆坡-冲绳海槽表层沉积物中的类脂生物标志物甘油二烷基甘油四醚(GDGTs)的含量、组成、来源以及海水温度重建方面开展系统研究并取得新进展,成果发表在国际著名地学期刊《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》(中科院二区,TOP期刊)。

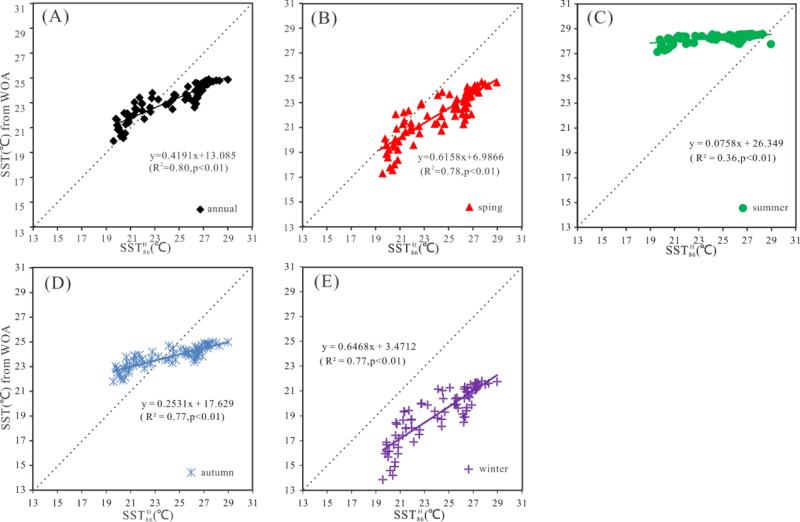

前人对东海沉积物的GDGTs研究主要集中在河口、内陆架地区以及水深<100 m的中、外陆架地区,而对于远离大陆的东海外陆架、陆坡和冲绳海槽研究较少。本研究对东海外陆架、陆坡及冲绳海槽的表层沉积物中GDGTs开展系统分析,解析沉积物中GDGTs的组成及来源以更好的应用其进行古气候重建。研究结果表明类异戊二烯GDGTs(isoGDGTs)主要来源于海洋浮游奇古菌,而支链GDGTs(brGGGTs)主要来源于海洋原位自生,而不是传统认为的土壤细菌。TEX86衍生的海水表层温度(SST)更接近实际观测的年均海水表层温度值,表明TEX86指标在东海远离近岸海域应用的季节性偏向影响较小。基于brGDGTs的甲基化指标MBT与海水底层温度(BWT)吻合良好,研究结果表明海洋沉积物中底栖生物产生的brGDGTs普遍存在,并在很大程度上受到环境温度和pH值的影响,基于brGDGTs的相关指标具有记录海底环境条件的潜力。

上述研究得到了中国地质调查局地调项目(DD20221710, DD20230069),国家自然科学基金(41876059, 42176078)的联合资助。

TEX86衍生的海水温度与观测的年均、季节性表层海水温度对比图

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号