青岛海洋地质研究所深海极端环境探测研究团队在弧后盆地冷泉区沉积物元素循环研究方面取得新进展

近日,中国地质调查局青岛海洋地质研究所深海极端环境探测研究团队在东海冲绳海槽冷泉沉积物铁、锰、硫、碳元素循环耦合研究方面取得新进展,研究成果以“Dynamic interactions between Fe, Mn, S and C cycles in the Okinawa Trough seep sediments”为题发表在地球科学领域国际权威期刊Global and Planetary Change上(中科院一区、Top期刊)。

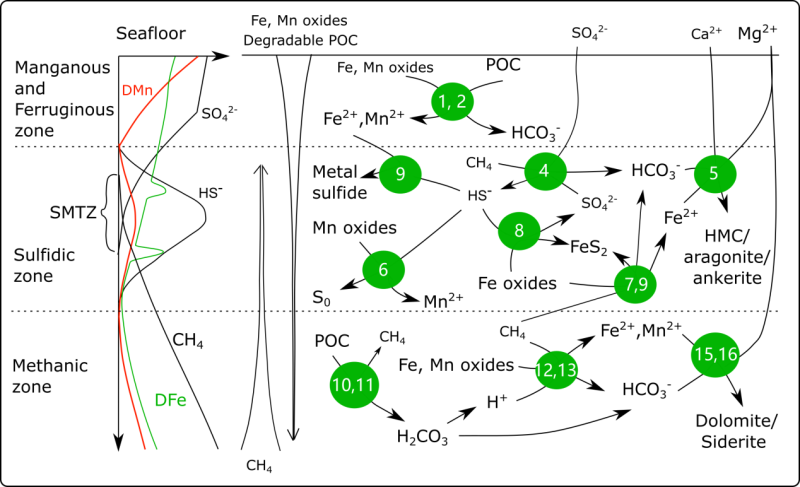

作为典型的弧后盆地,冲绳海槽广泛发育海底热液和冷泉系统,其对该区域的碳循环具有重要影响。以往冷泉碳酸盐岩的记录显示,热液来源的金属驱动了冷泉区甲烷的厌氧氧化作用(Fe/Mn-AOM),从而降低了冷泉碳泄漏强度。然而,由于缺乏现代孔隙水地球化学数据,导致对研究区域内铁、锰、硫和碳循环之间动态相互作用的认识仍不清晰。

针对上述问题,该研究利用冲绳海槽中段的海底浅钻和重力柱沉积物样品,开展了孔隙水地球化学研究,研究数据首次记录到了热液锰供应对有机质矿化的增强作用,从而降低了弧后盆地中有机碳的埋藏效率。研究证实:通过Fe/Mn-AOM作用可显著改变孔隙水碱度,并促进碳酸盐岩沉淀,从而实现冷泉碳泄漏的截留。此外,该研究还提出了一种新的海底白云石形成机制,认为其与产甲烷带内Fe/Mn-AOM作用有关,而非前人认为的沉积物风化、逆风化控制的白云岩化作用。

上述研究对理解弧后盆地中铁、锰、硫和碳的循环具有重要意义,也为认识甲烷丰富但硫酸盐贫乏的太古代海洋提供了科学依据。该研究由青岛海洋地质研究所和崂山实验室共同完成,第一作者为徐翠玲副研究员,通讯作者为孙治雷研究员和吴能友研究员。该研究得到了国家自然科学基金、崂山实验室科技创新项目和中国地质调查局海洋调查项目的共同资助。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号