青岛海洋地质研究所海洋油气地质研究团队在黑龙江杂岩构造变形研究方面取得新进展

近日,中国地质调查局青岛海洋地质研究所海洋油气地质研究团队在东北黑龙江杂岩构造变形研究方面取得新进展,研究成果以“Deformation History of the Heilongjiang Complex and Subduction Polarity of the Mudanjiang Ocean, NE Asia”为题发表在国际期刊Minerals上(中科院三区,影响因子2.2)。

中生代时期,东北亚经历了强烈的构造和岩浆活动,受控于蒙古-鄂霍次克洋的闭合、牡丹江洋的俯冲消亡以及古太平洋板块的向西俯冲过程。其中牡丹江洋的演化现在仍存在高度争议,尤其是其最终闭合时间和俯冲极性尚需深入研究。

针对上述问题,本次研究选取黑龙江杂岩为主要研究对象,该杂岩主要分布于佳木斯地块与松嫩地块之间的牡丹江缝合带内,保存了牡丹江洋俯冲闭合的关键地质记录。通过精细的构造解析、锆石U-Pb定年和层析成像图像分析,重建了黑龙江杂岩的构造演化史,提出其自中生代以来经历了五期变形过程。

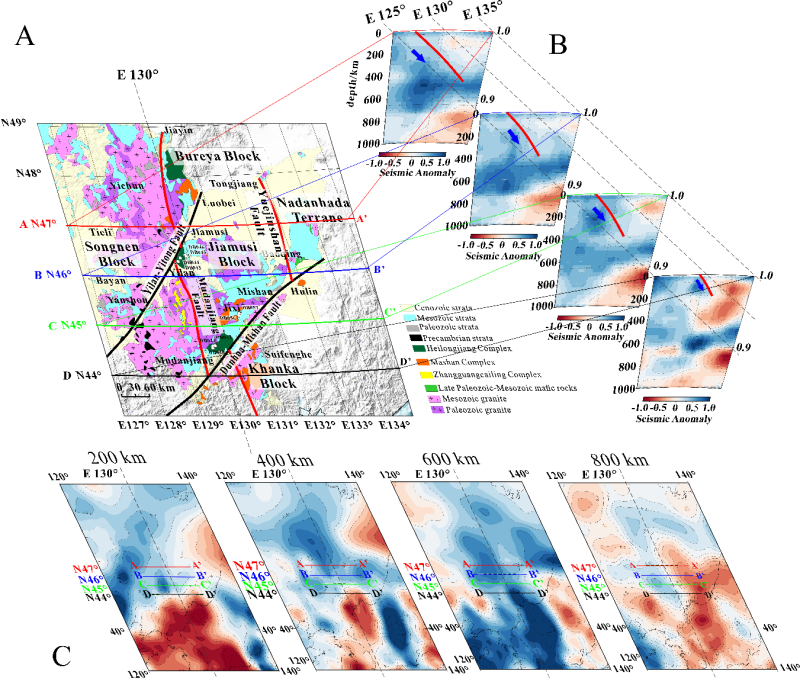

其中,第一期(晚三叠世-早侏罗世)变形以黑龙江杂岩内倾向南东的片理为特征,结合层析成像图像分析揭示的牡丹江缝合带内西侧的大洋岩石圈残片倾向东的特征,指示早中生代牡丹江洋板块向东俯冲于佳木斯地块之下。第二期(早侏罗世-晚侏罗世)表现为近东西走向的紧闭褶皱,与蒙古-鄂霍次克洋的南南东向俯冲及古太平洋板块的北北西向俯冲相关。第三期(晚侏罗世-早白垩世)以南北走向的箱状褶皱为标志,指示佳木斯、松嫩地块和那丹哈达地体的最终拼合。第四期(早白垩世晚期)发育近东西走向逆断层,与蒙古-鄂霍次克洋东段的闭合有关。第五期(早白垩世之后)形成北东走向逆断层,是古太平洋板块北西向俯冲的产物。

研究区岩性分布及牡丹江缝合带层析成像图像分析

上述研究弥补了黑龙江杂岩构造解析方面的研究不足,对深入理解东北亚中生代构造演化过程具有重要价值。该研究由青岛海洋地质研究所和中国海洋大学共同完成,第一作者为兰浩圆博士后,通讯作者为陈建文研究员和周建平博士后。该研究得到了海底科学与探测技术教育部重点实验室开放课题基金、国家自然科学基金、崂山实验室科技创新项目和国家重点研发计划课题的共同资助。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号