十年耕耘,中越科技合作培养海洋地学英才结硕果

2025年秋季新学期伊始,随着越南科技翰林院的两名青年科技人员分别踏入中国海洋大学、华东师范大学报到攻读博士学位,中国地质调查局青岛海洋地质研究所与越南科技翰林院在人才培养领域合作再添新章。

据介绍,自2015年中越海上低敏感领域合作项目“长江三角洲与红河三角洲全新世沉积演化对比研究”项目启动以来,青岛海洋地质研究所已成功支持20名越南青年科技人员来华攻读研究生学位,以“亦师亦友”的亲密模式,书写了中越科研科技合作的佳话。经过十年时间锻造形成的“科研合作-联合培养-人才反哺”的链条,让中越科学家从合作伙伴进阶为亦师亦友的学术共同体,书写了海洋科技合作的生动范本。

2013年首轮合作协议签订时,双方就将人才培养写入协议核心条款。自2015年中越联合声明宣布正式启动三角洲合作项目以来,青岛海洋地质研究所累计与越南科技翰林院进行28批次300余人次技术交流,举办4次国际培训班(参训近300人次)、近20次学术研讨会。依托中国政府奖学金,系统性选拔越方骨干来华深造。20名越方青年科技人员分批次进入中国海洋大学、同济大学、华东师范大学等高校攻读硕士、博士学位,专业覆盖海洋地质、海洋生态、碳循环等领域。14名越方人员分批次来华接受为期三个月的技术特训,掌握海岸带调查、沉积演化研究、地质灾害监测等核心技术。学成归国的越南学者就职于越南科技翰林院下属研究机构、越南海事大学等,成为两国科研合作的“技术纽带”。

人才培养的成效已直接转化为技术落地的动能,2023年中越合作建成的首个跨境地质监测平台——河内地面沉降监测站成为最佳例证:中方团队将光纤传感、分层标组等核心技术引入越南,通过现场教学使越方掌握1米分辨率实时监测技术;越方技术人员主导监测站日常运维,相关监测数据支撑红河三角洲地下水监测管理;在2024年红河三角洲蓝碳调查中,经中方培训的越方团队独立完成26站位孔隙水采样,数据质量获国际学术期刊认可。

十年耕耘,人才培养成果7次纳入中越两国联合声明,被两国外交部评为“树立了中越海上低敏感领域合作典范”。如今,在越南涉海科研机构中,具有中越联合培养背景的学者占比近30%。青岛海洋地质研究所中越合作研究项目负责人段晓勇表示:“我们培养的不只是科学家,更是两国科技合作的‘种子’——他们懂得如何将长江三角洲经验适配红河三角洲需求。”

随着2025年中越建交75周年临近,新一轮合作已提上日程。双方将共建河内监测站数据可视化中心,打造联合研究基地;中方计划每年接收2~3名越方博士生,并启动“中越青年科学家互访计划”;联合推进海上联合科考,培育海洋碳循环等新方向团队。“从手把手教采样操作,到共同撰写SCI论文,我们见证了越南团队从‘技术跟随’到‘创新并行’的蜕变。”段晓勇的感慨,正是中越科技合作“亦师亦友”精神的最佳注脚。这条跨越国界的学术纽带,正将红河三角洲与长江三角洲紧紧相连,为南海之滨注入更多和平合作的暖流。

2016年12月在越南宁平省联合开展野外地质考察

2017年9月举行项目中期成果交流会

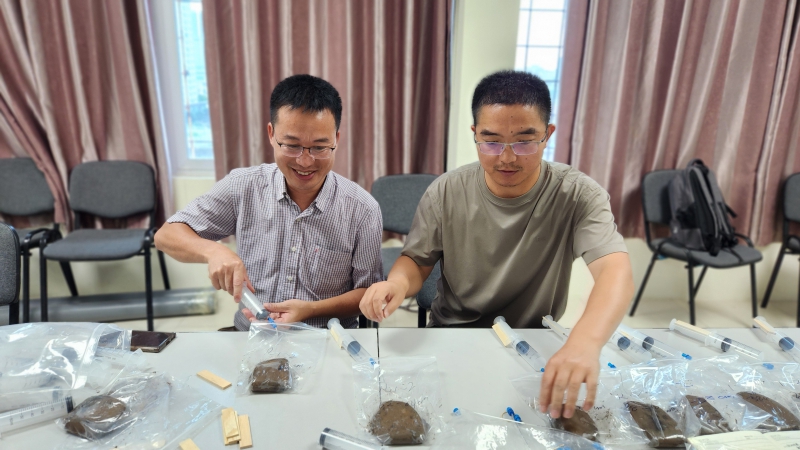

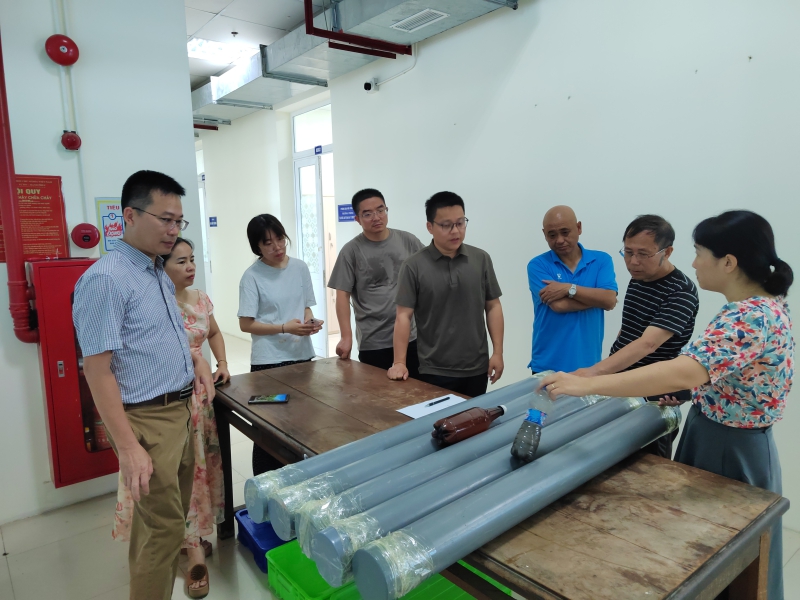

2024年8月在越南河内联合进行样品处理分析

2024年8月共商样品分样方案

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号