青岛海洋地质研究所研究团队阐明陆源解析对brGDGT古温度重建的影响机理

近日,中国地质调查局青岛海洋地质研究所研究团队在不同陆源物质来源对陆地古温度重建的影响机理研究方面取得新进展。研究成果以“Varied terrestrial sources of branched tetraether lipids in sediments of the Lower Bengal Fan affect the temperature reconstruction proxy”为题发表于国际地球化学协会(IAGC)出版的学术期刊《Applied Geochemistry》上。

沉积物中的支链甘油二烷基甘油四醚(brGDGT)脂类通常用于重建陆地古温度。然而,来自河流流域内高地或冲积平原等不同陆源区域的brGDGTs对古温度重建的影响尚未得到充分研究。本研究分析了取自孟加拉下扇“活跃水道”的重力岩芯中的brGDGT脂类,以评估在过去1.5万年的三个不同阶段中,包括阶段I(15-10 ka)、阶段II(10-2 ka)和阶段III(2-0 ka),陆源物质来源变化对古温度重建的影响。

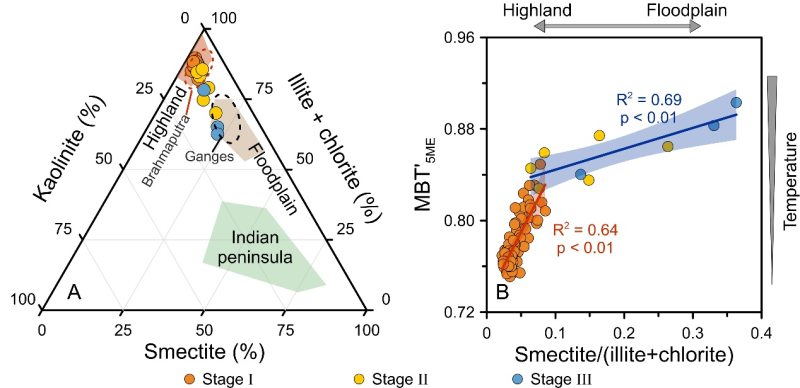

蒙脱石/(伊利石+绿泥石)比值与5-甲基支链四醚的甲基化指数(MBT’5ME)之间的正相关性表明,古温度重建指标与沉积物来源的转变密切相关。阶段I时期海平面处于低位,岩芯主要沉积高地来源的、以低蒙脱石/(伊利石+绿泥石)比值为特征的沉积物,古温度重建值(15 ℃)低于新仙女木事件(17 ℃)。阶段II晚期,随着三角洲沉降和河流的改道,高地来源贡献逐渐减少,并导致重建温度(19-20 ℃)高于阶段II早期(18 ℃)。阶段III时期,随着三角洲沉降减弱以及河流逐渐复位,高地沉积物的贡献逐渐增加,导致古温度重建结果从20 ℃下降到18 ℃。所有结果表明,在利用MBT’5ME指标重建高差较大的河流流域的古温度时,区分支链四醚脂类的不同陆源来源至关重要。

本项研究由青岛海洋地质研究所联合南方科技大学等学者共同完成。研究得到中国地质调查局地质调查项目、国家自然科学基金等项目的共同资助。

末次冰消期以来陆源沉积物来源及其与MBT’5ME指标的关系

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号